福利厚生について ~福利厚生種類は?~

近年では就活生にとって福利厚生が会社選びにおいて最も重視されはじめています。それに伴って、採用戦略上、根本的な見直しや新規導入を検討する企業が増えているようです。どの企業で働く人にも必ず享受できる福利厚生や企業独自の福利厚生など福利厚生の範囲はさまざまですが、いずれも働くうえで欠かせないものになりつつあります。

今回は福利厚生制度について詳しく紹介していきます。

【目次】

・福利厚生とは?

ー福利厚生の目的とは

・法定福利厚生と法定外福利厚生について

・人気の福利厚生

・福利厚生の種類は何がある?

【福利厚生とは】

福利厚生とは、企業が給与や賞与などの基本的な労働対価とは別に、従業員およびその家族に提供する報酬のことで、企業が提供する「従業員向けサービス」のようなものです。その種類は多く、福利厚生を充実させることで、従業員の満足度やエンゲージメントの向上につながるとされています。

<福利厚生の目的>

言葉の意味としては「福利=幸福と利益」、「厚生=人々の生活を健康で豊かなものにすること」です。企業が福利厚生を導入する目的として、従業員やその家族が安心して働きやすい環境を整え、従業員のQOLのさらなる向上を目的とするものです。福利厚生によって従業員への支援を強化することによって、企業にとって「福利厚生が充実した会社」として評判になり、会社的信用を高めることができます。さらに、新卒採用や中途採用の際に、優秀な人材を確保しやすくなるなどのメリットも生まれます。

【法定福利厚生と法定外福利厚生について】

福利厚生は、法定福利厚生と法定外福利厚生に大きく分けられます。

・法定福利厚生

法定福利厚生は、法律で実施が義務付けられている福利厚生です。種類としては、「健康保険」「厚生年金保険」「雇用保険」「労災保険」「介護保険」「子ども・子育て拠出金」となっています。この6種類の説明は下記画像をご覧ください。

・法定外福利厚生

法定福利厚生以外のすべての福利厚生は、法定外福利厚生です。これは企業が独自に様々な制度を設けることができます。主に、「通勤・住宅」「健康・医療」「レクリエーション」「慶弔・見舞い」「育児・介護」「財産形成」「職場環境」「能力向上・スキルアップ」「自己啓発」「休暇」など10種類型に分けられるとされています。

【人気の福利厚生】

最近では、若手社員(入社3年以内)の人たちがその企業に勤め続けたい理由の1位に「福利厚生が充実している」が挙げられるほど福利厚生の価値が高まっています。また、就活生は家賃補助、通勤交通費の支給、社宅・社員寮、リフレッシュ休暇、資格取得補助・資格手当の支給などの制度が注目ポイントとして上がってきています。

従業員が求める福利厚生は、就活生とは少し異なり、企業の福利厚生担当者へのアンケートでは、今後の福利厚生の重要課題は以下のようなものがあるとされています。

1位:心身の健康管理・健康経営の推進

2位:ワーク・ライフバランスの実現

3位:職場のコミュニケーション

これらの課題に対応するような福利厚生制度、例えば健康づくりやメンタルヘルスに関する制度、柔軟に取得できる各種休暇、コミュニケーションを推進するツールの導入や交流企画などについては今後導入や利用が伸びてくると考えられます。

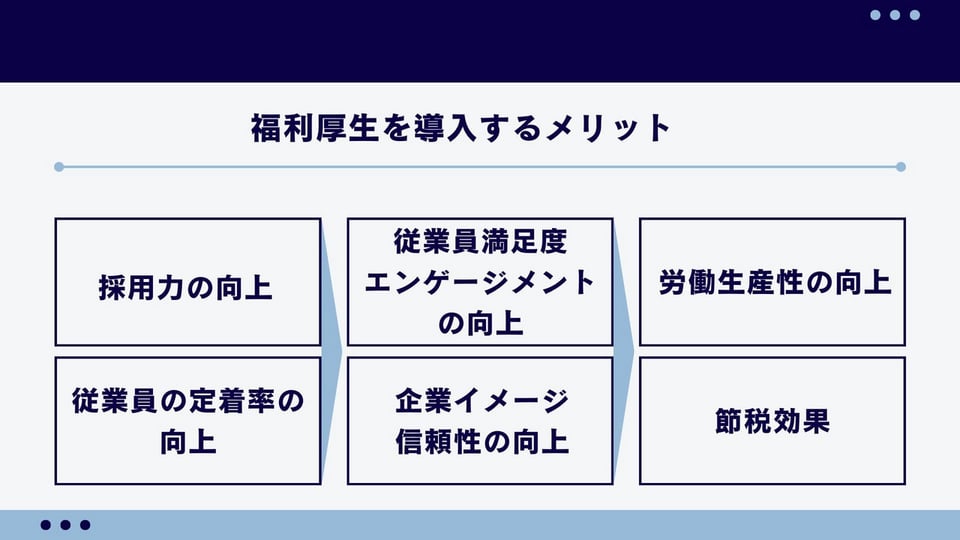

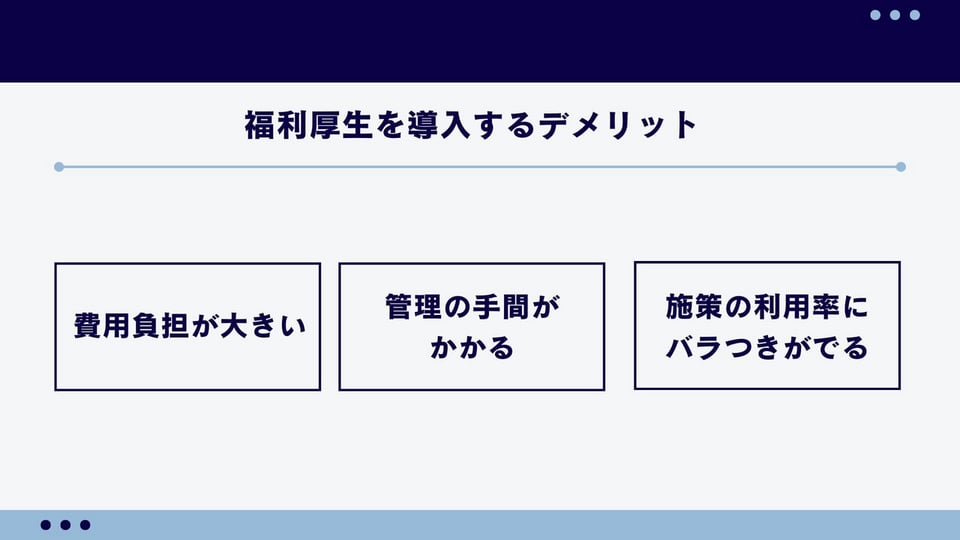

【福利厚生を導入するメリットデメリット】

以上が福利厚生の具体的なメリットです。

以上が福利厚生を導入することで起こりえるデメリットです。

福利厚生と聞くと良いことばかりが耳に入りますが、企業にとってのデメリットも多くあり、これらを解決していくことが企業も従業員も双方が満足できる制度へと近づいていくことに繋がると考えられます。

【福利厚生の種類は何がある?】

福利厚生は多岐にわたりすぎてしまい、カテゴライズが難しくなっています。「これも福利厚生?」と悩んでしまうこともあるのではないでしょうか。今回は6分野に分けて解説していきます。

1、「休み」の福利厚生

<法定休暇>

・年次有給休暇

雇入日から6か月時点、1年ごとに労働日数に応じて付与

・産前産後休暇

産前6週間、産後8週間

・育児休暇

子どもが1歳に達するまで

・介護休暇

対象家族が1人の場合5日/年、2人以上の場合10日/年まで

<企業独自に設けた制度>

・慶弔休暇

冠婚葬祭といったライフイベントが生じた際に付与する休暇

・リフレッシュ休暇

時期を定めて1~2週間といった長くまとまった休暇を取得できる制度

・ボランティア休暇

社員のボランティア活動への参加を推進するための制度

・アニバーサリー休暇

結婚記念日や誕生日など、記念日に取得できる休暇

2、「健康」の福利厚生

<法定福利>

・社会保険

企業と従業員が折半し、保険料を納め、医療サービス利用時に支払われる

・厚生年金保険

老齢・障害・死亡時に支払われる

・介護保険

40歳以上になった時点で強制加入させられ、介護サービスを要する際に支払われる

・労災保険

業務上および通勤途上での傷病・死亡時に支払われる

・雇用保険

失業時、育児休暇時、介護休暇時に支払われる

<企業独自に設けた制度>

・団体保険制度

企業側によりまとめて保険加入・諸手続を管理することで、従業員は安く保険加入することができる

・ヘルスケアサポート

産業医による健康相談、検診・受診補助、マッサージ施術補助など

・社内スポーツ補助

社内でスポーツなどのレクリエーションを行った際に生じた費用を負担する制度

3、「時間」の福利厚生

<法定福利>

・短時間勤務制度

3歳に満たない子供を養育する際に短時間勤務を認める制度

<企業独自に設けた制度>

・フレックスタイム

一定期間で定められた総労働時間の範囲内で、始業・就業時刻を自由に選ぶことができる制度

・ノー残業デー

毎週水曜日など曜日を決めて、定時退社を推奨する制度

・働く場所の自由度向上

テレワーク(在宅勤務)・リモートワーク推奨、およびその環境構築のサポート

4、「お金」の福利厚生

<企業独自に設けた制度>

・企業型確定拠出金年金

毎月の掛金を企業が全額拠出し、従業員は自由に運用できる

・社食支援

安く食べられる社員食堂を備えるだけでなく、弁当・社食の宅配サービスの利用もまた拡がっています

・家族手当

配偶者や子供といった扶養者に応じた手当

・通勤手当

通勤に係る公共交通機関利用料、またはガソリン代相当額に対する手当

5、「買い物」の福利厚生

<企業独自に設けた制度>

・宿泊施設利用補助

関連企業やグループ企業の運営する宿泊サービスを格安で利用する

・ポイント補助

特定のECサイトを利用する際、ポイントが多く貯まる

・食事補助

飲食店などで多く提供される、いわゆる「まかない」

6、「自分への投資」の福利厚生

<企業独自に設けた制度>

・資格取得支援補助

試験の受験費、講習の受講費などを補助

・図書購入補助

自己啓発書やビジネスブックなどの購入を補助

・研修参加補助

管理職のマネジメント力向上講習など、今後の人材育成に必要と思われる講習の受講費を補助

【まとめ】

福利厚生には色々な種類があることが分かったのではないでしょうか。福利厚生がどのようなものなのかを理解した上で、企業の福利厚生を見るとこれから歩んでいきたい未来の生活が実現できるのかを知る1つの指標になるのでしょうか。ぜひ、企業選びや企業比較の参考にしてみてください。

ナジック

ナジック