【日本の新卒採用】就活ルールの変化と歴史

現在、「就活の早期化」「どんどん就活は早期化しています」という言葉を就職活動を始めるときに聞いているのではないでしょうか?では、なぜ就活がどんどん早期化していると言われているのか、現在の形態に落ち着くまではどのような傾向にあったのかについて解説していきます。

【日本の新卒採用における就活ルールの歴史】

現在の就活ルールでは、新卒採用活動の解禁日は下記のように定められています。

・広報解禁日→大学3年次の3月

・選考解禁日→大学4年次の6月

・内定解禁日→大学4年次の10月

日本の新卒採用において、初めて「就活ルール」の取り決めがあったのは1953年の「就活協定」です。それ以降は、採用スケジュールについて長い間議論され続け、現在まで何度も細かい見直しや変更が行われてきました。

【新卒採用をめぐる就活ルールの変化】

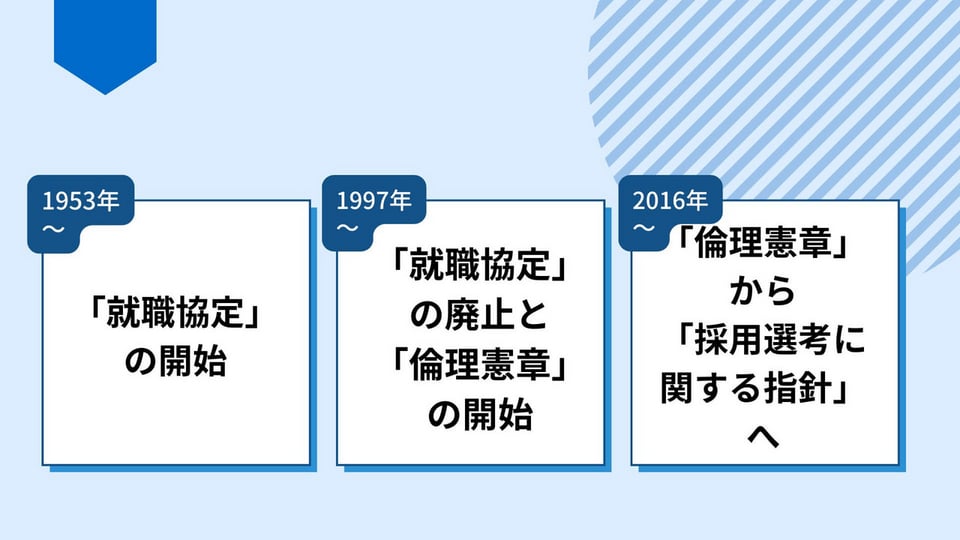

上記のように1953年に「就職協定」が定められて以来、就活ルールに関して、大きく分けて3段階の取り決めが講じられてきました。

就職協定ができた日本の新卒採用の時代背景や現在までの経緯をざっくりと紹介します。

<就職協定以前>

・1920年から深刻な戦争恐慌により、内定取り消しや解雇が横行。それに伴って、大学は就職部を設けるなどして学生の就活をサポートを始める

→それにより大学在学時に学業よりも就職活動に打ち込む学生が増加したことが問題視される

・1928年、財閥系企業が中心となり、文部省に対して「入社試験(採用選考)を「卒業後」に行うこととする」という協定が結ばれる

→これを受けて1929年から学生は「卒業後の3月から採用選考を受ける」というルールが施行される。しかし、翌年以降から協定加盟企業も含めて、卒業前の選考開始が目立ち、「1933年卒の学生から選考開始時期を卒業年度の1月以降とする」という協定緩和があった

<就職協定>

・1953年、就職協定が開始し、「採用選考の開始は卒業年度の10月以降」に限定される。

・高度経済成長に伴って「売り手市場」が加速し、これまで主流とされてきた教授や就職課からの推薦経由での就職が減少し、現在のような「学生が自由に就職を希望する」形態が一般化するきっかけとなる

・景気の拡大とともに企業の採用意欲が高まり、1960年代初めには「青田買い」と称される選考の前倒しとそれによる学業の阻害が問題視されるようになった。

→青田買い(早期化)とそれを抑制しようとする協定改定が繰り返されるも、早期化は進んだ。

・日経連は1997年卒採用を最後に就職協定の廃止を決定

<倫理憲章>

・1997年、就職協定の廃止にともなって、大学と企業間で「正式内定日は卒業年度10月以降とする」とするという「倫理憲章」が定められる

→ただし、「大学の学事日程を尊重する」「採用選考活動の早期開始は自粛する」などの抽象的な記載にとどまったため、効果は薄く、採用活動はさらに早期化

・2003年、経団連は倫理憲章に「卒業学年に達しない学生に対して、面接などの実質的な選考活動を行うことは厳に慎む」という一文を加え、「卒業年度の4月以前の選考を行ってはならない」ということした。さらに、経団連は趣旨に賛同した企業に署名をしてもらい、「倫理憲章の趣旨実現を目指す共同宣言」を発表

→これを受けて多くの企業が卒業年度の4月から選考活動を開始するようになる。しかし、実質的には水面下で採用活動をしている企業もあったことに加え、明確に定められていなかった広報活動が年々前倒しされるようになる

<採用選考に関する指針>

・2013年、政府の「学生が勉学に集中できる期間を長く確保するために就職活動時期を繰り下げるように」という要請を受け、経団連は「採用選考に関する指針」を発表。

→2016年卒の広報・選考活動時期が変更される

・現在では広報・選考・内定それぞれの解禁日は「広報解禁:大学3年次の3月」「選考解禁:大学4年次の6月」「内定解禁:大学4年次の10月」とされている。

・2018年、経団連は「2021年卒以降の学生を対象として採用選考に関する指針を策定しないこと」を決定

→2021年卒以降は、政府の「就活・採用活動日程に関する関係省庁連絡会議」で議論されることとなった

【就活ルールの変化の背景】

上記の就活ルールの歴史を振り返ると、「売り手市場になると学生の争奪戦によって早期化が進む」「早期化が進むと学業の部分が阻害されることが問題視される」「就活ルールの見直しが議論される」「就活ルールの改訂の効力は薄く一時的で、水面下での早期化が進む」という傾向が繰り返されている様子が浮き彫りになっています。

政府や経団連は、就活による学業への悪影響を軽減させるために、「広報や選考の各解禁日を設定」「就活時期の繰り下げ」という改訂を繰り返しています。しかし、企業数に対して経団連加盟企業が少数派であることや特に罰則がないことからルールはあるけれど形骸化しているというのが現状にあります。

【経団連主導時代から政府主導へ】

経団連主導の時代の就活ルールは踏襲する形となり、2021年卒以降から政府主導となりました。

そして政府はそれぞれの解禁日を以下の日程を提示しました。

・広報解禁日:卒業・終了年度に入る直前の3月1日以降

・選考解禁日:卒業・終了年度の6月1日以降

・内定解禁日:卒業・終了年度の10月1日以降

【インターンシップの運用変化】

一定の条件を満たしたインターンシップについては、そこで取得した学生情報を採用活動に利用してよいとすることを認めるというルール変更がありました。

インターンシップで早期に接触した学生をそのまま選考につなげられる「採用直結型」の運用が実現しやすくなります。

【まとめ】

就活の早期化という言葉を受けて焦って学業が疎かになるほど就活にのめりこむのは危ないということが理解できたのではないでしょうか。定められた期間の中で情報を収集しながら学業も私生活も両立するのは難しいと思います。なので、内定をいくつももらうためではなく納得した内定をもらって就活を終えることができるように時間をかけてインターンやネットを使用して情報を収集していくことが必要になってくると考えられます。

ナジック

ナジック